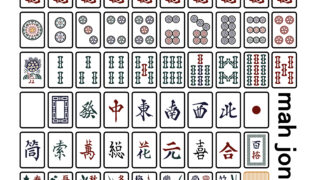

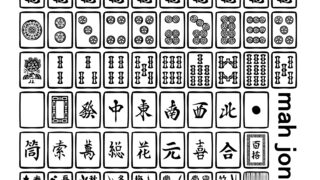

三人麻雀とは 麻雀特殊ルール

・東家、南家、西家で行う。

・北家が居ない。

・萬子の「二萬」~「八萬」は使用しない。

・チーができない。

・「北」の扱い方が色々ある。

字牌の割合は25.9%(四人麻雀で20.6%)で、粗末にしてはいけない

字牌は7種類

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

数牌は20種類(四人麻雀は27種類)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

字牌の割合

字牌の割合は、7種類÷(7種類+20種類)≒25.9%

字牌の割合は25.9%(四人麻雀で20.6%)で、粗末にしてはいけない。

三人麻雀|「北」の扱い

「北」を抜きドラとして扱う

・「北」は手牌で使えない。

・「北」が来た場合、自分の右側に抜き、「抜ドラ」としてあがった際には1枚につき1飜増しとなる。

・「北」は、役満の時にしか手牌として使えない。役満であがる場合、他家がツモって抜いた「北」で和了できる。

「北」を共通役牌として扱う

・「北」は共通役牌として扱う。3枚で1翻になる。

「北」をオタ風として扱う

・「北」はオタ風として扱う。「一萬」や「九萬」と同じ扱いになる。

三人麻雀|点数計算

三人麻雀の点数計算|ツモり損有り

・四人麻雀と同じ計算。

・子の満貫ツモは、親4,000点と子1人2,000点の計6,000点となる。四人麻雀より2,000点少ない。ツモリ損になる。

三人麻雀の点数計算|ツモり損無し

・ロン和了の点数になるよう、親が和了した場合には子が支払う点数を折半し、子が和了した場合には親ともう一人の子の支払う点数の割合を「2:1」にする。

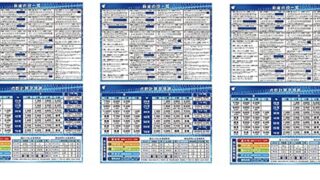

親の点数計算表

| 親 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |

|---|---|---|---|---|

| 20符 | – | [1,100オール] | 3,900 [2,000オール] | 7,700 [3,900オール] |

| 25符 | – | 2,400 [-] | 4,800 [2,400オール] | 9,600 [4,800オール] |

| 30符 | 1,500 [800オール] | 2,900 [1,500オール] | 5,800 [3,000オール] | 満貫 12,000 [6,000オール] |

| 40符 | 2,000 [1,100オール] | 3,900 [2,000オール] | 7,700 [3,900オール] | |

| 50符 | 2,400 [1,200オール] | 4,800 [2,400オール] | 9,600 [4,800オール] |

子の点数計算表

| 子 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |

|---|---|---|---|---|

| 20符 | – | [600-900] | 2,600 [1,100-1,700] | 5,200 [2,000-3,300] |

| 25符 | – | 1,600 [-] | 3,200 [1,200-2,000] | 6,400 [2,400-4,000] |

| 30符 | 1,000 [500-700] | 2,000 [800-1,300] | 3,900 [1,500-2,500] | 満貫 8,000 [3,000-5,000] |

| 40符 | 1,300 [600-900] | 2,000 [800-1,300] | 3900 [1,500-2,500] | |

| 50符 | 1,600 [600-1,000] | 3,200 [1,100-1,700] | 5200 [2,000-3,300] |

三人麻雀ローカル役|三風(三風刻)

・三風刻(サンプウコー)、三風(サンプウ)。

・東、南、西、北の風牌のうち3つを刻子で揃える役。

・2翻役。

三人麻雀|攻略方法

三人麻雀|名古屋サンマ

・二翻リャンハン縛り

・自分の手牌を公開してリーチをかける役、「オープンリーチ」有りで、2翻役

・名古屋サンマでは、「オープンリーチ」は、手牌全てを開ける。

・30,000点持ち、40,000点返し

・赤牌は各1枚

・フリテンリーチ時は強制オープン

・リーチ後の見逃しは禁止

・符計算なし(30符固定100点切り上げ)

・アンカンは和了時に1ハンUP(役にはならない)

・ツモピン有り

・北は常に場風

三人麻雀|関東サンマ、東京サンマ、東天紅

・用いる牌は基本的に一九以外の萬子を除いた27種108枚だが、一五九以外の萬子を除いた28種112枚とするルールもある。

・萬子と北はガリという。抜きドラになる。

・筒子や索子の「五」を常時ドラとするルールや、赤牌を各1枚入れて「黒5牌は1点ガリ、赤5牌は3点ガリ」とするルールもある。

・国士無双、四喜和、清老頭の場合のみ、ガリを手牌の中で使ってもよい、とするルールもある。その場合、相手がガリを抜いた瞬間にそのガリに対してロンを宣言できる。

・常に東場。

・点数計算が通常とは異なる。出アガリは1人分、ツモアガリは2人分の収入。

・前局の和了者が次局の親になる。親があがれば連荘となり、積み棒を1本増やす。

・王牌は取り切り(ドラ表示牌の隣の牌までツモりきる)。

・ノーテン罰符は場に10点(1人テンパイなら他2人から5点ずつ)。ただし、流局になることはほとんどない。そのため、ノーテン罰符を重く設定しているルールもある(場に30点など)。また、ノーテン罰符を供託扱いにするルールもある。なお、流局の場合も積み棒を1本増やす。

・フリテンリーチは掛けてもよいが、リーチ後の見逃しはできない。

・オープンリーチは掛けてもよいが、フリテンのオープンリーチはできない。

・基本的には一局清算だが、持ち点を定めて遊ぶことも多い。その場合は持ち点がゼロになったら終了。

関東サンマ、東京サンマ、東天紅の点数

1点|親、積み棒、門前、明槓、ガリ

2点|バンバン(場ゾロ)、暗槓

4点|セット(ガリで同種牌を4枚すべて集める。アラシとも言う)

20点|鳴きカラス(鳴いている状態でガリを一枚も引かずに和了する)

30点|門前カラス(門前の状態でガリを一枚も引かずに和了する)

50点|役満、ガリを全て集める、流し満貫

三人麻雀|関西サンマ

・北または花牌が抜きドラであることが多い。

・4枚の「五筒」と4枚の「五索」をすべて赤ドラにしているルールが大半である。「全赤」と通称される。

・数え役満は14翻(場ゾロ込みで16翻)必要と定めていることがある。

・小車輪は6翻役、大車輪は役満としていることがよくみられる。ただし4人麻雀における一般的な定義(大車輪)とは異なっており、小車輪は混一色・七対子の複合形、大車輪は清一色・七対子の複合形に対して与えられる。色の制約はない。

・半荘制、完全先付け、喰いタン無しで行われることが多い。

・連荘は東場はテンパイ連荘(全員ノーテンなら連荘)、南場はノーテンでも連荘とすることが多い。

・ツモあがればツモの2符が付くのでピンフの定義「加符点の無いあがり」ではなくなることから、ピンフは消滅してしまうのが殆どのルールである。

・三色同刻が1か9でしか出来ないため、三連刻と四連刻を採用していることが多い。

・七対子の4枚使いは可としているのが殆どである。

・王牌を14枚残しにせず、ドラ表示牌の横までツモるルールもある。

・ブー麻雀のルールを引用しているため、同巡ツモは不可とするルールが殆どである。

・リーチを掛けた後、ツモった牌を暗カンしなかった場合、チョンボになるルールが殆どである。

・裏ドラは1枚に付き1飜とは別に1枚に付き1枚の裏チップが付き、それは清算時に5000点相当の計算になるのが一般的である。

三人麻雀|攻略方法

三人麻雀|特長

・一色系の役作りがしやすい。通常は3色使うところを、三人麻雀では2色ですむので、必然的に役が作りやすくなる。

・配牌やツモは、牌の種類が少ないため、非常に良い。

・高い手役ができやすく、高打点によりすぐに飛んで終了になる。

・チャンタやジュンチャンは、チーができないため、できにくい。

・清老頭、四暗刻、国士無双など高い手ができやすい。

・七対子は、牌の種類が少ないため、できやすい。

三人麻雀|攻略法

・一色系の役作りがしやすいが、それに捉われずに受入を広くし、速度重視で和了する方がよい。

・七対子ができやすく、「一萬」と「九萬」は、場に切られる可能性が高いため、七対子の単騎待ちに有利。

・リーチの価値が高くなる。牌の種類が少ないため、ツモりやすく、裏ドラものりやすく、一発も増える。ツモの回数が多いため、ツモりやすい。

・ツモられる場合が多いため、攻撃重視で他家に和了される前に、和了しきった方がよい。和了の回数を増やすべき。

・牌の種類が少ないため、人数が少ない分、相手の手が読みやすくなる。先切りや筋待ちの迷彩は意味がなく、牌効率重視がよい。

・牌の種類が少ないため、危険牌の当たる確率が高くなる。

・リーチ者が4枚目を持っている確率は四人麻雀より高いため、ワンチャンスが信用できない。

・シャンポン待ちが多いため、筋やノーチャンスが信用できない。

・安全牌切りリーチは、両面待ちの可能性が高い。

・ツモが効くため、回し打ちができやすい。

・鳴くと回し打ちができなくなる。遠い和了を目指す鳴きは損。

・鳴いて手牌を狭くすると、牌の種類が少ないので、守備力が下がる。完全に降りることができず、降り打ちする場面が増えるので、注意する。

・チーはできないがポンはできるので、ポン材を残すと手が進みやすい。

三人麻雀|書籍

天鳳位直伝!三人麻雀の極意

■サンマで勝ちたきゃ天鳳位に聞け!

■三人麻雀について、初代天鳳位である\(^o^)/★(オワタ)がその戦術を披露するものです。

■三人麻雀はその競技人口の多さにもかからわず、これまできちんとした戦術書は出ていませんでした。

■そこで今回、天鳳の三人麻雀で頂点に立った\(^o^)/★(オワタ)氏がその極意を披露します。四人麻雀とはひと味もふた味も違うその戦術を本書でぜひマスターしてください。

鬼打ち天鳳位の三人麻雀 勝利へのプロセス

■並の四麻打ちが天鳳位へ、その秘密は三麻にあり!

■第14代四麻天鳳位・お知らせ氏による三人麻雀の戦術書です。

■お知らせ氏は三人麻雀も強く、天鳳位の一つ下の十段位を6回も達成。雀魂では頂点の魂天を達成しています。

■三人麻雀は牌が少ない分、押し引きがシビアで牌のカウンティングが有効になります。これを磨いたことで基礎雀力が向上し、四麻の天鳳位達成につながったと言います。

■カウンティングとはポーカーやブラックジャックでは禁じ手とも言われる技術で、麻雀でいうと残りの牌を数えて、押し引きに活かすという戦略です。それを用いた手組や押し引き判断を詳細に解説しています。

■他にも、先制テンパイの判断やベタオリ手順、役牌の扱い方やダマテンのケアなど、三人麻雀はもちろん、基礎雀力が向上するエッセンスが凝縮されています。

■強くなりたい方に向けた、最高峰の戦術書となっています。

■第1章 三麻への入り口

・三麻のルールと天鳳三麻

・ルール対応のこと

第2章 あたりまえのこと

・手組の基準は同じ

・先制テンパイは諦めろ

・ベタオリ手順

第3章 三麻の王道

・ケイテンは屑手

・残りスジの引き

・中盤の押し引き

・ダマテンケア

・スリム化にまつわる基本整理

・役牌との付き合い

第4章 知識あれこれ

・赤切りリーチへの危険度

・タンキは不自由

・メンチン

・2確判断

マンガ3人麻雀 女神が教える3麻戦術 ー手作りから押し引きの極意までー

■マンガと図でわかりやすく解説。初心者でも、ルールを覚えながら強くなれる!!

■3人麻雀と4人麻雀のセオリーを徹底比較!!

■タンヤオは狙わない!?

■4人麻雀の練習にもなる?

■一色手は有利!?

■どういうときに鳴いていく?

■初心者から上級者まで読めば勝率アップ間違いなし!!