安全牌とは

安全牌とは

・安全牌とは、捨てても相手に上がられることのない牌。

完全安全牌とは

・完全に当たらない安全牌を、完全安全牌と言う。

完全安全牌を残す打ち方

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 切り

切り

・「発」が3枚切れで、国士無双ができない場合、「発」は完全安全牌になる。

・「九索」を切って、完全安全牌の「発」を残す打ち手が多い。

完全安全牌を残すメリット、デメリット

完全安全牌を残すメリット

・完全安全牌の「発」が有れば、振り込まない。

完全安全牌を残すデメリット

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 切り

切り

・完全安全牌を捨てれば、聴牌と読まれる。

・完全安全牌を持っていたので、迷わない両面待ちが濃厚と読まれる。

自分だけが分かる安全牌を残すメリット、デメリット

自分だけが分かる安全牌について

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 切り

切り

・「九索」が安全牌である場合を考える。

・「八索」が自分だけ4枚見えていれば、「九索」はノーチャンス。

・その際、「九索」が3枚見えていれば、国士無双以外に当たらない。

・その際、「九索」が2枚見えていれば、単騎待ちと国士無双以外に当たらない。

・その際、「九索」が1枚見えていれば、シャンポン待ち、単騎待ち、

・国士無双以外に当たらない。シャンポン待ちはそうそう有るのか。

・「八索」が自分だけ3枚見えていれば、「九索」はワンチャンス。

・索子以外の染め手が複数いて、まず索子が当たらないとき。

・「九索」が他家の現物(場に捨てている)で、その他の他家は筋の「六索」を切っている。

・壁、ワンチャンス、現物、筋、染め手の色を判断し、端牌で安全な牌と見なすことができる。

自分だけが分かる安全牌を残すメリット

・自分だけがわかる安全牌の「九索」捨てても、聴牌と読まれにくい。

・なぜ完全安全牌の「発」を先に切り、他家から危険牌と考えられる「九索」を残したか推理しないといけなくなる。

・「九索」を捨てた場合、周辺の「七索」や「八索」待ちを警戒しなければならない。

・これは、将来の待ち牌と無関係で、混乱した情報を与えることになる。

・他家からリーチが掛かった場合、完全安全牌の「発」を捨てるより、

他家から危険に見える「九索」を捨てた方が、勝負している警戒感が増し、

中途半端な和了を抑制したり、リーチ者への守備力が分散される。

自分だけが分かる安全牌を残すデメリット

・ごくたまに、以下のような、七対子や形式聴牌に近い単騎待ちに当たる場合がある。

(ごくたまにしか起こらないし、点数も安く、無視できる。)

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 待ち

待ち

・二盃口手替わり、字牌手替わりの七対子の単騎待ち

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 待ち

待ち

・断平三色手替わりの一盃口の単騎待ち

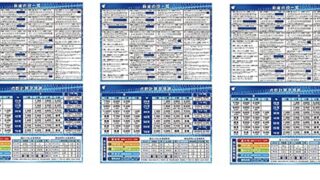

安全牌の範囲

・必ずしも、安全牌が選択できるとは限らないので、安全牌の範囲を明確にする。

・壁、ワンチャンス、現物、筋、染め手の色を判断し、端牌で安全な牌と見なす。

・支払額が1.5倍である、親の現物や筋。

・和了しそうな他家の現物や筋。

・6巡目以降は、意識して持つようにしないと、早いリーチに対応できず、一発で振り込むことになる。

・ただし、安全牌を持たず、手牌を目一杯和了に向かって、振り込む前に和了するのも有効である。

チー出しが数牌の場合の危険牌、字牌の場合の危険牌

・チー出しが数牌の場合、その数牌の周辺はリーチ宣言牌のそばよりはるかに危険。

・チー出しが字牌の場合、それまでに切った牌をまたがないリャンメンが危険。またぐリャンメンは比較的安全。

安全牌の関連記事

・麻雀戦略講座:字牌切りリーチ対策 安全牌の字牌切りリーチは、両面待ちが多い。